Комментарии к украинскому переводу трактата Аль-Фараби «Послание, указывающее путь к счастью»

КОММЕНТАРИИ К УКРАИНСКОМУ ПЕРЕВОДУ ТРАКТАТА

АЛЬ-ФАРАБИ «ПОСЛАНИЕ, УКАЗЫВАЮЩЕЕ ПУТЬ К СЧАСТЬЮ»

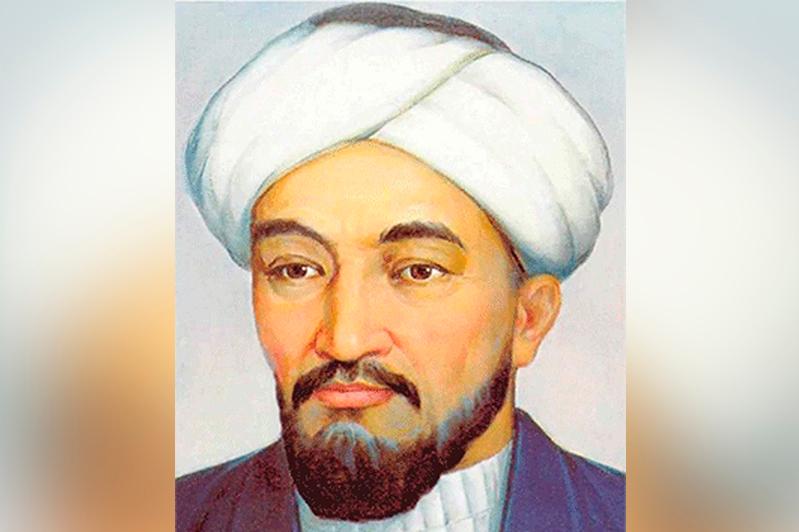

«Послание, указывающее путь к счастью» (араб. Рисала фи Танбиг ’аля Сабил ас-Са’да) – одна из наиболее ценных работ средневекового арабского мыслителя Мухаммада Абу Насра аль-Фараби (873-950). Сам аль-Фараби как «второй учитель» (аль-Муаллим ас-Сани) арабского философского мира («первым» считается Аристотель) относится к тем восточным мыслителям, творчество которых, по сравнению с другими авторами средневековья, изучено очень хорошо. Такие работы, как «Взгляды жителей добродетельного города», «Городская политика», «Слово о единстве между учением Платона и Аристотеля» и другие уже длительное время переиздаются и переводятся на другие языки; практически весь корпус его работ опубликован в виде критических изданий, существует и по несколько вариантов перевода. Это касается и «Послания, указывающего путь к счастью», критическое издание которого (на основе нескольких рукописей) было опубликовано еще в 1987 году иорданским исследователем Сухбаном Халифатом [Risalah, 1987].

Первая распечатка этой работы была осуществлена еще в 1926 году в индийском Хайдерабаде [Al-Farabi 1926], но более новое издание 1987 уже основывалось на рукописях из библиотек Тегерана, Мешхеда, Стамбула, Лондона, Берлина и других городов. Сухбан Халифат не только подготовил наиболее репрезентативный текст издания, но и в своем вступительном исследовании убедительно доказал верность атрибуции «Послание» именно в перечень работ аль-Фараби, отметив и тот факт, что этот труд был создан в поздний, «дамасский» период творчества мыслителя (941-950). Позже «Послание» аль-Фараби нашло отражение в трудах других мыслителей арабского мира, в частности его ученика Яхьи ибн Ади (894-975), автора известных «Заимствований» (Мукабасат) Абу Сулаймана ас-Сиджистани (ум. 977), неоплатоника Абу ль-Хасана аль-Амирри (ум. 991) и многих других авторов уже последующих веков, в том числе и знаменитого «Доказательства ислама» Абу Хамида аль-Газзали (1058-1111) [Risalah 1987: 90-101]. У некоторых авторов, в частности упомянутого Абу Сулайма-на ас-Сиджистани, встречаются почти буквальные цитаты из «Послания» аль-Фараби.

Чем же была интересен для арабоязычной философской традиции этот труд аль-Фараби? Очевидно, в «Послании» у нас есть краткое изложение основных философских достижений этого автора, прежде всего связанных с этикой. Задавшись целью определить такую сложную этическую категорию, как счастье (араб. ас-са’да), аль-Фараби излагает свою аргументацию относительно того, как, собственно, счастье можно быть достигнуто. Этот эвдемонизм («счастье является целью каждого человека») раскрывается в соответствующих «средствах», которые аль-Фараби видит в общественно-этической («поступки»), психологической («надлежащие душевные состояния») и рациональной («понимание») проекциях человеческого бытия. Когда аль-Фараби выводит свое видение «добродетельного человека» из идеала «творение добрых дел в каждый момент своего времени», то на самом деле исходит не из морально-ригористического мировоззрения, а из попытки обозначить внутренние императивы для обретения добродетелей. С одной стороны, он использует чисто метафизический аспект счастья («отдаленное истинное счастье», то есть потустороннее), с другой – формулирует вполне рациональную основу для выбора того, что является «прекрасным», а что нет. Ведь, среди прочего, к счастью человека ведет логическое мышление («глубокое понимание», араб. джауда-ту т-тамйиз). Как понимать эти тезисы, или это, собственно, дань исламскому религиозному мировоззрению, или, все же, одна из линий развития античной философской мысли – эта дискуссия до сих пор продолжается в науке. Шарль Бутерворт, один из самых известных американских исследователей философии аль-Фараби, рассматривает последнего как «чистого философа», а также некоторые религиозные понятия, применяемые им (шариа’ – «религиозный закон», милля – «религия», хиджра – «переселение», фикг – «право», махмуд уа мазмум – «достойное похвалы и достойное осуждения») истолковывает как универсалистские представления о религии в целом, а не конкретно об исламе или какой-то из авраамических традиций [Butterworth 2013]. Напротив, итальянский ориенталист Массимо Кампанини [Campanini 2005] осмысливает философское наследие аль-Фараби в его религиозно-политическом контексте, то есть как «философизацию» исламского видения индивидуальной и общественной этики. Соответственно, все «религиозные» утверждения аль-Фараби – это не что иное, как рационалистическое прочтение ислама. Такое расхождение в оценках связано со спецификой текстов самого аль-Фараби, которым, в отличие от многих других восточных авторов, присуща, с одной стороны, системность и завершенность мысли, а с другой – обобщение и абстрагирование; еще средневековые еврейские мыслители отмечали, что, например, логические труды аль-Фараби изложены чрезвычайно «понятным языком» (письмо Моше бен Маймона к ибн Тиббону) [Translation 1872].

Но в этой системности практически не находилось места ссылкам на какие-либо культурные или религиозные практики, поэтому аль-Фараби был в определенной степени первым «глобалистом» исламского Востока, который разделял «полноценные человеческие сообщества» на три вида: самое большое, то есть «собрание всех сообществ на заселенной части мира», среднее, «собрание отдельного народа в определенной части мира», маленькое, «собрание сообщества какого-то города, то есть части народа» [Al-Farabi 1995: 168], а, следовательно, исходил из универсальности своих категорий. Например, идеи об «умеренности» в поступках можно одинаково списывать на воздействие «Этики Никомаховой» Аристотеля (которую аль-Фараби, безусловно, прекрасно знал в арабских переводах) с идеями «золотой середины» (Eth. Nic. 1104a – 1108b) и, одновременно сугубо мусульманской этической традиции (кораническое «Так Мы направили вашу общину на средний путь…»: Аль-Бакара, 2:143). С другой стороны, чем еще был восточный перипатетизм и неоплатонизм (фальсафа), как не античным вкраплением в средневековую исламскую культуру, где соединились греческий мир во всех его философских проявлениях и, собственно, мусульманский, который акцептировал предыдущие традиции уже в своем новом русле?

Оставляя дискуссию об универсализме или культурализме аль-Фараби, следует отметить, что в своем «Послании» мыслитель обращает внимание не столько на общественную, сколько на индивидуальную этику, на три средства достижения счастья, требующие соответствующих интенций («добрые дела»), осмысленной «золотой середины» в добродетелях («умеренность»), а также логического мышления («глубина понимания»). Уже в последующих тезисах аль-Фараби обращается к своеобразному гедонизму, противопоставляя «временные» удовольствия (которые «перекрывают» дорогу к счастью) удовольствием «конечным», то есть тем, которые наступают вследствие более сознательных и выдержанных действий. Теоретическим основанием для «пути достижения счастья», как свидетельствуют заключительные мысли аль-Фараби, служат различные «искусства», распространенные в полисах его времени. В какой-то степени «Послание» продолжает линию, заложенную аль-Фараби в «программном» труде «Послание о взглядах жителей добродетельного города», называя «добродетельным городом» тот, жители которого идут к такому «настоящему счастью», а не к «призрачным благам» (перечислены в первой части представленного «Послания»).

Перевод «Послания, указывающего путь к счастью» впервые представлен украинскому читателю, осуществлен по изданию: [Risalah 1987: 178-224]∗. Помещен, в частности, первый «этический» раздел (примерно 2/3 всего текста «Послания»), второй, «логический», требует отдельного исследования. Выбирая лексику, переводчик пытался ориентироваться на употребление распространенных лексем, избегая лишних неологизмов или архаизмов. Названия разделов, отсутствующих в оригинальном тексте, введены для удобства ориентирования. Содержание отдельных терминов раскрыто в примечаниях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Али Яссин, Д. (1985). Аль-Фарабі фі худуді-гі уа русумі-гі. Бейрут: Алям аль-К ут уб .

Аль-Фараби. (1926). Китаб ат-Танбіг ’аля Сабил ас-Са’ада. Хайдерабад: Да’ирату ль-Ма’ариф.

Аль-Фараби. (1987). Рісала ат-танбіг ’аля Сабил ас- Са’ада ли-Аби Наср аль-Фараби (сс. 178-224). (С. Халифат, Ред.). Амман: Джами’а аль-Урдунийя.

Аль-Фараби. (1995). Ара Агль аль-Мадинату ль-Фадиля. Бейрут: Дар уа Мактаба аль-Гиляль.

Аристотель. (2002). Этика Никомахова. (В. Ставнюк, Пер.). Киев: Аквилон-Плюс.

Ибн Манзур. (1990). Лисан аль-араб (Т. 1-15). Бейрут: Дар Садир.

Butterworth, C. E. (2013). How to read AlFarabi. In P. Fodor et al . ( Eds. ), More modoque: die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident. Festschrift für Miklos Maroth zum siebzigsten Geburtstag (pp. 333-341). Budapest: Forschungszentrum für Hu-manwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.

Campanini, M. (2005). Felicità e politica in Al~Fàràbi e Avempace (Ibn Bàjjab). In M. Bettetini, F. D. Paparella (Eds.). Le Felicità Nel Medioevo (pp. 277-313). Milano: Società Italiana Per Lo Studio Del Pensiero.

Moses Maimonides. (1872). Translation of An Epistle Addressed by R. Moses Maimonides to R. Samuel b. Tibbon. In R. A. Löwy (Ed.), Miscellany of Hebrew Literature (pp. 223-235). London: Trübner.

Получено 12.11.2016

____________________________

∗ Пользуясь случаем, автор благодарит за поддержку в выполнении перевода Aspen Institute (Киев).

Михаил Якубович

Комментарии к украинскому переводу трактата аль-Фараби «Послание, указывающее путь к счастью»

В комментарии рассматриваются некоторые особенности работы аль-Фараби Risala fi Tanbih ‘ala Sabil al-Saadah и, прежде всего, «исламские» и универсалистские видения текста. Он исследует основную этическую доктрину Аль-Фараби: понятия «добрые дела», «соответствующие состояния души» и, наконец, «хорошее различие». Строгое соблюдение этих «средств» в погоне за счастьем приводит, по мнению аль-Фараби, к совершенству своих достоинств. Сделан вывод, что аль-Фараби связывает рациональность и этику, помещая свои логические взгляды в контекст эвдемонизма. Перевод и комментарии показывают, что этика аль-Фараби интегрирована в его проект создания «добродетельного города». (al-madinah al-fadhilah). Комментарий также разъясняет значения терминов аль-Фараби.

Михаил Якубович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального университета «Острожская академия».